Georgi Asparuhov. Gundi per tutti e per sempre

All’inizio del terzo millennio, addetti ai lavori e tifosi si trovarono concordi. In Bulgaria il più grande giocatore di tutti

Come potrei chiamarlo il 1960, se non straordinario?

Nel 1960 accade tutto quello che poteva accadere.

La medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma nell’inseguimento a squadre con Luigi Arienti, Franco Testa e Mario Vallotto, in una finale contro la Germania entusiasmante e combattuta fino all’ultimo.

Il record del mondo migliorato per quattro volte di seguito; al Vigorelli – per me non una pista, ma una Patria -, al Campionato italiano delle specialità olimpiche, in un’altra gara pre-olimpica e poi nella semifinale olimpica, contro l’URSS.

La vittoria nel Trofeo Argo, competizione riservata ai dilettanti che si correva sullo stesso percorso del Trofeo Baracchi, che sorprendendo tutti vincemmo con un tempo di gran lunga migliore di quello che avrebbero segnato Diego Ronchini e Romeo Venturelli, professionisti vincitori del Baracchi.

Straordinario quel 1960, senza possibilità di equivoci.

Eppure tutto nasce molto tempo prima.

Tutto inizia con mio padre Ernesto.

Mio padre, ciclista prima di me, che insieme a Pierino Bestetti, Ugo Bianchi e Angelo Guidi nel 1920 vince il Campionato italiano su strada per dilettanti.

Mio padre, che il ciclismo non lo lascia mai perché quando smette di correre continua a viverlo nel suo negozio, una bottega dove non solo si vendevano e si aggiustavano biciclette, ma si raccontavano storie.

Storie come quelle che raccontava Eberardo Pavesi, ciclista eroico, storico direttore della Legnano che lancia atleti come Alfredo Binda e Gino Bartali, che veniva in negozio con la sua pipa e si fermava a raccontare storie che io non mi stancavo mai di ascoltare.

Mio padre che non voleva farmi correre subito perché diceva che non era bene farlo da troppo giovani.

Ma io ero lì, al negozio, perché dopo la terza media ero lì a lavorare, mentre la sera frequentavo un corso da meccanico.

Ero lì quasi tutto il giorno, ascoltavo le storie e toccavo con mano quello che sarebbe diventato il mio futuro.

È il 1955 quando, a 17 anni, inizio ad allenarmi con il Genova Overlay, storica società sportiva fondata nel 1913 nei pressi di Porta Genova a Milano con la quale mio padre aveva vinto il Campionato italiano su strada dilettanti nel 1920.

Da allora il ciclismo è stata la mia vita in prima persona, non solo per le storie di famiglia e degli amici di mio padre. E il ciclismo, in quegli anni, è veramente lo sport più popolare in Italia, molto più del calcio; il 10 giugno 1951 ne è la prova lampante, quando Magni vince il Giro d’Italia e il Milan vince lo scudetto.

Il giorno seguente la Gazzetta dello Sport titola per Magni a sei colonne e relega a fondo pagina lo scudetto del Milan.

E come non dire di Coppi e Bartali che riempivano le cronache non solo sportive, diventando simboli nazionali che ancora resistono indenni al tempo.

Insomma, questo è il clima che respiro quando inizio ad allenarmi al Vigorelli dove respiro il freddo milanese, ma inizio anche a incontrare i miei miti, Coppi e Bartali appunto, ma anche Ferdinando Teruzzi e tanti altri.

In effetti a me la pista non piaceva molto, però mi alleno e non andavo male; nel 1956 alla prima gara mi fanno partecipare con handicap, mi danno un vantaggio e non mi riprendono più.

Sarà così a lungo.

Nel 1958 divento Campione italiano di inseguimento a coppie con Silvio Faccini e poi tante gare, ancora in Italia e molte all’estero, mi portano a stabilire più volte record italiano e a essere inserito nella squadra olimpica per Roma.

Chiuso lo straordinario anno olimpico del 1960, l’anno seguente divento professionista, ma non è la stessa cosa.

Al tempo stesso faccio anche il servizio militare, corro il Giro d’Italia a 22 anni, non conoscevo i compagni di squadra, esperienza bella, ma molto difficile.

Nel 1963 corro ancora il Giro con i colori della Legnano e vinco una tappa, la quattordicesima.

Nel 1964 con la Gazzola vinco la Tre Valli Varesine, una tappa del Tour de Romandie e il Giro delle Tre Provincie.

Nel 1965 è una bella soddisfazione vincere con la maglia della Ignis il Trofeo Laigueglia dopo solo un giorno aver corso la Sei Giorni di Milano al Palasport di Piazza 6 febbraio.

Nel 1966 vinco la Milano-Torino come atleta della Vittadello e poi arriva il grande passo.

Da pista e strada alla macchina il passo, in fondo, è stato breve.

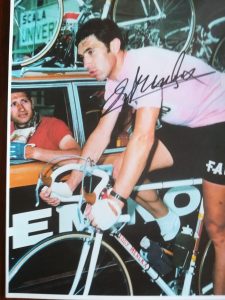

Nel 1967 lascio il ciclismo praticato e divento dirigente sportivo della Faema dove rimango fino al 1970 e trovo campioni come Eddy Merckx e Vittorio Adorni, una stagione entusiasmante con tanti successi importanti che vivo al seguito, spronando, motivando, guardando la tecnica e partecipando ad affanni, gioie e fatiche perché sapevo bene cosa volessero dire. Una partecipazione emotiva che mi fa stabilire rapporti di amicizia vera indifferenti al tempo, con Eddy, ad esempio, che sento ancora almeno una volta al mese.

Poi divento uomo immagine per la Bianchi e inizio a lavorare nel commercio, sempre ovviamente legato al ciclismo.

Dal 1976 al 1988 sono con Alfredo Martini, indimenticabile commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada e guido l’Ammiraglia in un clima che fa nascere tra noi un rapporto di vera fratellanza.

In quegli stessi anni, precisamente dal 1980 fino al 1988 sono anche presidente della commissione tecnica del ciclismo professionistico, incarico che ricoprirò ancora dal 2000 al 2012.

Altra bella esperienza è quella che ha segnato i primi dieci anni del Duemila, quando andavo nelle scuole a parlare di ciclismo e di buona alimentazione e dallo scambio con i ragazzi ricevevo sempre spunti e riflessioni.

Io guardo al futuro con ottimismo, proprio come lo guardo alle soglie di quello che sarebbe stato lo straordinario anno olimpico del 1960.

Il ciclismo che ho respirato e vissuto era diverso da quello di oggi e da quello che sarà domani, ma è il mondo a essere cambiato e lo sport non può rimanere ancorato al passato.

Noi correvamo a sensazioni e mangiavamo riso e bistecca, oggi il ciclismo è organizzazione in tutto; dalla squadra all’atleta nulla è lasciato al caso e nulla si improvvisa, tecnologia, materiali e alimentazione si supportano a vicenda in una visione di prospettiva.

Forse oggi non vince il ciclista più forte, il più dotato atleticamente, ma chi meglio riesce a integrare tutto questo e, così, a fare la differenza.

Forse, rispetto al mio tempo, manca l’inventiva, la sorpresa e la capacità di rispondere in maniera emotiva all’imprevisto della gara.

Oggi una squadra con 25 corridori ha due medici e un team di ottanta persone al seguito, impensabile ai miei tempi.

Il mio ciclismo era diverso, quindi, ma non è questione di essere migliore o peggiore e quello che mi fa guardare al futuro con ottimismo è che in questa diversità c’è una cosa che non cambierà mai.

Il ciclismo è fatica.

Fino a quando alla fine di un allenamento o di una gara il ciclista sarà stanco, lui, quel ciclista, respirerà la stessa sensazione e la stessa emozione di tutti quelli che lo hanno preceduto e di tutti quelli che lo seguiranno e, magari, sognerà anche lui uno straordinario anno olimpico, proprio come il mio 1960.

E questo è il futuro antico del ciclismo.

All’inizio del terzo millennio, addetti ai lavori e tifosi si trovarono concordi. In Bulgaria il più grande giocatore di tutti

Una voce che non può essere fermata, un richiamo più forte di ogni cosa. Un ragazzo, la sua barca e

Il 14 maggio 1965 il Vespucci esce sotto vela dal Mar Piccolo di Taranto. Al comando il Capitano di Vascello

In una stagione segnata dall’irruzione sul mercato dei dollari arabi che attirano campioni in piena attività in un campionato meno

Una vita in pista quella di Domenico De Lillo, pistard mezzofondista. Una vita in bicicletta, dove ha imparato ad andare

Come lui nessuno. Centromediano senza rivali. Forza, piedi e visione del gioco. Luis Monti è stato unico e non solo

Uno dei più grandi attaccanti del calcio italiano. Sinistro micidiale tra storia e leggenda. Felice Levratto, campione diviso tra chi

Un talento per l’agonismo che poteva prendere una direzione diversa. Il padre che lo iscrive a nuoto per toglierlo dalla

Non tutti lo conoscono, ma chi lo ha conosciuto lo ricorda bene. Soprattutto chi lo ha incrociato su un campo

È stato un caso. Non solo, ma sembrava proprio che quel caso avesse preso un’altra direzione. Era una di quelle

© 2020-22 Sportmemory.it. Tutti i diritti riservati.

Web Design: maxxdesign visual communication