Il giorno che la Vespa conquistò la Manica

Georges Monneret è un campione, uno dei più grandi campioni francesi di motociclismo. Uomo con il motore e la velocità

L’anno è il 1967, il giorno il 5 febbraio, il luogo un tempio del motorismo, Daytona, Florida, dove dal 1902 si sfida il tempo e si segnano record. Prima sul Daytona Beach and Course Road, tra dune e Oceano e poi, dal 1959, sul Daytona International Speedway, circuito elettivo di gare endurance come la Daytona 500 e la 24 Ore.

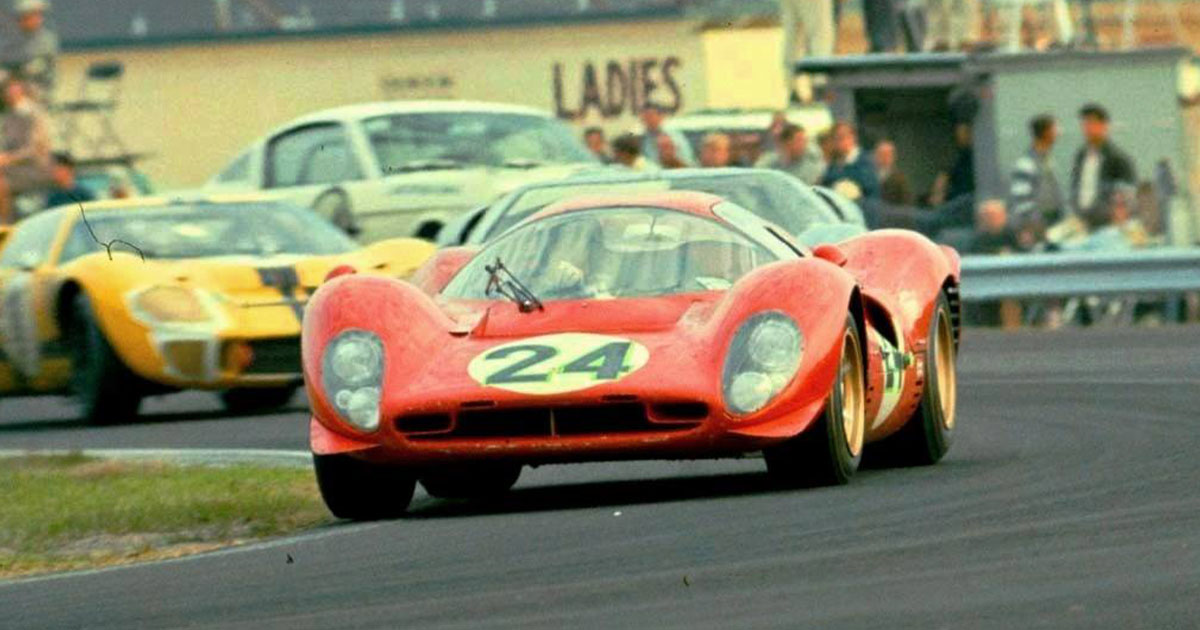

La fotografia ci racconta di tre Ferrari, ma a questo arriveremo dopo perché quella fotografia è un mondo intero ed è molto di più di quello che si vede. Per capirlo bisogna tornare indietro di molto.

Lui non inventa l’automobile né il motore a scoppio, ma con la produzione in catena di montaggio inventa l’industria automobilistica del novecento. Henry Ford capisce anche che produzione e vendita erano un meccanismo che doveva girare alla stessa velocità. Per farlo serviva un lubrificante moderno, costoso, ma inevitabile: la pubblicità. “Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi, è come se volesse risparmiare tempo fermando l’orologio”. Lo ripeteva spesso e qualche volta lo avrà forse detto anche davanti al nipote Henry II, chiamato così in suo onore dal figlio Edsel. Il ragazzino ascolta, osserva e manda memoria. Gli tornerà utile nel 1945 quando, complice la morte del padre avvenuta un paio di anni prima, a 28 anni si ritrova presidente della Ford, la maggiore industria automobilistica degli Stati Uniti. Henry II ha un carattere spigoloso e contraddittorio. Capitalista convinto, coltiva la religione del lavoro, la sua esibita passione per le amicizie femminili gli procurerà due mogli e molte amanti, ma implementa anche le attività di beneficienza della Ford Foundation fondata da nonno e padre nel 1936.

Se il nonno è stato l’inventore dell’industria automobilistica, il nipote inventa la Ford moderna governando la conversione della produzione da bellica in civile. Modelli aggressivi, vendita rateale e forti investimenti pubblicitari fanno diventare la Ford un simbolo del sogno americano. Se poi il suo presidente si guadagna il soprannome di “The deuce”, il diavolo, nessuno ci fa caso. Il successo, in America, è un destino da guadagnare giorno per giorno.

A fine anni cinquanta la Ford produce milioni di automobili l’anno, le vende in tutto il mondo e investe milioni di dollari in pubblicità. Potrebbe anche non curarsene, ma per Henry II leggere il fiume di articoli che raccontano i successi e danno visibilità mondiale a una piccola casa automobilistica italiana, sono un pugno allo stomaco. Abbastanza vicino al portafoglio. Il fatto è che quell’azienda non produce milioni di automobili l’anno come la Ford, ma appena qualche decina e non investe in pubblicità, fa altro: fa gare, corre e vince.

Lee Iacocca è un altro uomo che ha segnato il motorismo del ‘900. Entrato in Ford nel 1946, ne sarà artefice del successo fino al 1978, quando lo stesso Henry II, di cui era stato tra i più ascoltati dirigenti, lo defenestrerà. Ingegnere, ma con fiuto commerciale oltre misura, è lui che consiglia a Henry II di comprare quella piccola azienda italiana che, in quel periodo, è agitata anche da qualche problema finanziario.

Siamo nel 1963. L’azienda si chiama Ferrari.

Nel 1963 la Ferrari ha già vinto quasi tutto quello che c’era da vincere. Comunità di meccanici, progettisti, collaudatori e piloti, nel 1963 la Ferrari è anche e soprattutto l’uomo che l’ha fondata: Enzo, The Drake. Visionario anche lui e anche lui con i piedi per terra, Enzo Ferrari è un destino incrollabile, non all’americana, ma all’italiana. Enzo è un destino che non molla, Enzo è tutti i suoi piloti che ha visto morire giovani, belli e veloci. Morire come il figlio Dino, che non era un pilota e neanche era troppo bello, ma anche lui strappato alla vita troppo presto, nel 1956, a 24 anni. un dolore immenso Enzo è un pilota passato dall’altra parte e diventato costruttore per far correre gli altri. Non è facile far crescere l’azienda in quegli anni, non è facile far tornare i conti, onorare i debiti, pagare i dipendenti e i fornitori.

Alla Ford annusano l’aria e fanno gli americani; aprono una trattativa, ma il retropensiero è la convinzione di poter fare come vogliono e di prendersi la Ferrari a sconto.

Il primo a sondare il terreno è il responsabile della Ford in Italia. Parla con Enzo Ferrari, gli strappa un interesse di massima a sedersi a un tavolo e informa Detroit. A questo punto Lee Iacocca considera l’affare già fatto e manda a Maranello i suoi uomini con in tasca un’offerta che non si può rifiutare: 18 milioni di dollari. Tanti soldi, ma sempre molti meno di quanto la Ford avrebbe dovuto investire per mettere in piedi un reparto corse di spessore internazionale. Il Drake prende tempo, cerca una sponda italiana perché comunque l’idea di vendere agli americani non lo entusiasma, ma Lancia, Alfa Romeo e Fiat, per un motivo o per un altro, glissano. Enzo è solo, ma le decisioni non lo hanno mai spaventato; accetta l’offerta e si prepara a cambiare vita. L’accordo prevedeva la costituzione di due società, la Ford-Ferrari per la produzione in serie di sportive di lusso, e la Ferrari-Ford per le auto da corsa. Di questa seconda, Enzo sarebbe stato presidente con il 90% delle azioni. Per chiudere l’affare da Detroit arriva un ingegnere, Don Frey. Il rapporto tra i due è subito empatico, ma Enzo è all’antica, si fida delle parole, ma legge anche le carte e, a leggerle bene, le carte dicono qualcosa di diverso. Dicono che il budget della Ferrari-Ford per operazioni oltre i 10.000 dollari deve essere approvato da Detroit.

Enzo Ferrari ha 65 anni, alle corse ha dedicato tutta la vita, il Cavallino Rampante per lui è anima, affetti, amori e in ultimo anche soldi. In ultimo, appunto, perché oggi non sono i soldi, anche se tanti, a essere importanti. La dignità è importante e lui a finire sotto padrone non ci pensa proprio. A maggio l’accordo salta, i 18 milioni sfumano, gli americani tornano a Detroit a mani vuote. Potrebbe finire così, come un qualsiasi accordo tradito all’ultimo minuto. Potrebbe, ma non accade. La rottura segna l’inizio di una rivalità intensa e serrata che i giornali chiameranno guerra. Altri, forse, si sarebbero visti in tribunale, ma per Ford e Ferrari l’unico appuntamento possibile sarà in pista: per loro, l’unico giudizio che conta è quello.

Pragmatici per vocazione, gli americani considerano la rinuncia di Ferrari un affronto al quale rispondere subito. Aprono una sussidiaria in Gran Bretagna e dopo un veloce scouting si accordano con la Lola Racing Cars. Motore Ford e scocca Lola, passa poco meno di un anno quando il 18 aprile 1964 all’Auto Show di New York, la Ford GT 40 si presenta al mondo. Muscolosa con motorizzazioni che vanno dal 4,2 al 7 litri, ma con una serie di deficit tecnici e aerodinamici, la GT 40 sarà quasi subito oggetto di estesa riprogettazione. L’esordio alla 1000 km di Nürburgring e alla 24 ore di Le Mans infatti non vanno bene e solo dopo aver rimesso le mani all’aerodinamica e portato il motore a un 4.7 litri la GT 40 firma il primo successo alla 2000 km di Daytona del 1965.

La sfida con la Ferrari adesso è apertissima.

Il 18 giugno sul Circuit de Le Sarthe di Le Mans scendono in pista tredici GT 40 Mk II, cinque motorizzate 4,7 litri e otto motorizzate 7 litri. Di Ferrari, in vari modelli e motorizzazioni, ne partono quattordici. La partita sembra pari, ma per la Ferrari è una débâcle: dodici si ritirano e le due che terminano sono largamente fuori dal podio. Di Ford ne arrivano tre, tutte con il 7 litri sotto e tutte e tre sul podio. Prima in assoluto quella affidata a due manici neozelandesi non proprio banali; Bruce McLaren, diventerà una leggenda del Circus, Chris Amon la leggenda la sfiorerà. In un trionfo di estetica, le tre Ford tagliano il traguardo insieme. A Detroit è festa grande, a Maranello stringono i pugni in tasca.

Come tutte le storie di motori, anche questa è fatta di uomini, alcuni in prima linea, i piloti, altri dietro le quinte. In questa storia i preziosi uomini dietro le quinte sono due e a loro tutti i piloti devono qualcosa, anzi molto.

Uno è Mauro Forghieri. Uomo Ferrari a tutto tondo, figlio di un meccanico motorista molto apprezzato che era arrivato a Maranello dopo la guerra, Forghieri entra in Ferrari da neo ingegnere nel 1959 e nel 1961 diventa responsabile del Reparto Corse. In Formula 1 e Sport Prototipo, che diventano cosa sua, Forghieri lascerà un segno indelebile. Grandi soddisfazioni iniziali nei 28 anni che passerà a Maranello, la stagione 1964 della Formula 1 quando la Ferrari conquista il titolo costruttori e quello piloti con John Surtees e, naturalmente, Daytona 1967.

L’altro è Franco Lini. Giornalista sportivo con vocazione motoristica, mantovano come Nuvolari, Lini arriva a fare il direttore sportivo in Ferrari a dicembre 1966. Rimarrà solo un anno, poco, ma abbastanza per entrare nella storia del motorismo.

Lo smacco di Le Mans era stato ustionante, ma a Maranello non erano rimasti con le mani in mano. Forghieri ripensa la 330 P3, ne migliora meccanica e aerodinamica, la potenzia portandola a 450 CV e per l’esordio della prima gara del Mondiale Prototipi non vuole lasciare nulla al caso. Forghieri sa come parlare a Enzo Ferrari e lo convince a non andare a occhi chiusi. Un test dal vero costa molto, ma Ferrari non batte ciglio. A dicembre del 1966 la P4 vola con tutto il team a Daytona dove per 24 ore correrà sullo stesso circuito di gara. Manca poco più di un mese, ma i risultati fanno ben sperare.

Il 5 febbraio sul Daytona International Speedway la griglia di partenza è affollata di aspiranti vincitori: Ferrari, Ford, Porsche, ma anche l’agguerrita Chapparal non nascondono di voler dare l’assalto sin da subito al titolo costruttori del Mondiale Prototipi. A Daytona la Ford arriva in forze con sei GT 40 Mk II. La Ferrari schiera due macchine ufficiali più una con i colori del North American Racing Team di Luigi Chinetti. Chris Amon e Lorenzo Bandini, su una 330 P3/P4 che della nuova macchina di Forghieri ha solo il motore, e Mike Parkes e Ludovico Scarfiotti con una 330 P4, sono la squadra ufficiale. La NART è con Ferrari 412P nelle mani di Pedro Rodríguez e Jean Guichet.

La pole position è della Ford di Dan Gurney e A. J. Foyt, che ha staccato di solo due secondi la Chaparral di Phil Hill e Mike Spence. La Ferrari di Pedro Rodríguez e Jean Guichet è in terza posizione, quella di Chris Amon e Lorenzo Bandini in quarta.

Chris Amon; se il nome vi dice qualcosa, avete ragione. Pochi mesi prima Chris era su una delle tre Ford che avevano tagliato il traguardo di Le Mans.

Lo avrete detto tante volte, tante altre lo avrete sentito dire e se questa cosa l’avete presa alla leggera, ricredetevi.

In fondo a Chris Amom deve essere accaduto lo stesso.

A Daytona le Ferrari mangiano asfalto e posizioni e quando la gara è ormai inequivocabilmente in mano loro con il quarto staccato di decine di giri, Franco Lini, lucidamente, cala l’asso della vita.

L’ordine di scuderia è preciso, inequivocabile, tassativo.

La numero 23 rallenta, le altre la raggiungono e le si affiancano e la sera del 6 febbraio sono tre Ferrari che tagliano il traguardo praticamente allineate. È apoteosi. È storia.

Quarta con 618 giri la Porsche 910 di Hans Herman e Joseph Siffert. Le Ford GT 40 sono al sesto, settimo e ottavo posto.

Finisce così. Almeno per un po’. Non per la gioia, non per la vittoria, non per la fotografia capace di bucare il tempo e di far parlare di sé ancora oggi. Tutto quello rimane, ma c’è anche altro che non possiamo metter da parte.

Il 25 aprile Lorenzo è ancora con Chris Amon; insieme, su Ferrari P4, vincono una corsa ormai quasi dimenticata, la 1.000 km di Monza. Il 7 maggio, a Monaco, Lorenzo è solo come lo sono sempre i piloti di Formula 1.

È solo all’ottantaduesimo giro quando la sua Ferrari entra veloce, troppo veloce, nella chicane e urta una bitta di ormeggio incredibilmente coperta solo da un cartellone pubblicitario. La Ferrari s’invola, il numero 18 taglia il cielo, la macchina atterra sulla pista dopo alcune centinaia di metri. Ricade capovolta, s’incendia, esplode.

I soccorsi sono lenti e inadeguati. Addirittura guardano nel posto sbagliato, verso il mare e non dove la macchina sta bruciando. Forse non sarebbe cambiato nulla, ma lì arrivano in ritardo. Lorenzo morirà in ospedale, il 10 maggio, senza aver mai ripreso conoscenza. Spero solo che mentre volava alto sulla pista, mentre bruciava nella macchina e mentre era disteso su un letto in agonia, Lorenzo non abbia pensato a nulla. Spero non abbia pensato al padre ucciso in una rappresaglia partigiana, alla madre che lo aveva cresciuto da sola facendolo rigar dritto, alla moglie che aveva sposato da tre anni e al figlio che avevano sognato, ma che non hanno fatto in tempo ad avere. Lorenzo manca ancora a tanti.

L’avevo detto subito

La fotografia delle tre Ferrari di Daytona è una storia che affonda nel tempo e che racconta molto di più di quello che appare. Nella foto si vedono tre macchine con tre piloti alla guida, ma in realtà ci sono tutti. Ci sono Henry II, Enzo, Mauro, Franco, Chris, Bruce, Lorenzo. Tutti andati. Tutti, spero, da qualche parte a raccontarsi storie come vecchi amici.

…………..

Se vuoi leggere il nuovo romanzo di Marco Panella clicca qui per acquistarlo

Georges Monneret è un campione, uno dei più grandi campioni francesi di motociclismo. Uomo con il motore e la velocità

In gara al Rally Maya 2023 su Ferrari 308 GTS insieme alla copilota Marina Grassi, Prisca Taruffi racconta a Sportmemory

Omobono Tenni ha un solo destino: correre in moto. Un destino che con la sua Moto Guzzi lo farà diventare

26 marzo 1927, a Brescia, è un sabato festante. Da giorni la città è in fermento, ma oggi ci ciamo.

Sportmemory racconta storie e rispetta il rito della vacanza agostana che, dell’Italia, è una grande storia di costume dentro la

Oskar Speck con i suoi sette anni in kayak attraverso terre, mari e oceani di tre continenti è uno dei

Eugenio Castellotti. Bello, coraggioso, invidiato da molti, amato da tutti. Una carriera troppo breve nei motori che aveva sognato sin

Vittorina Sambri, prima motociclista italiana a gareggiare e vincere competizioni. Contro i concorrenti, ma anche contro i pregiudizi e podio

Prisca Taruffi su Ferrari 308 GTS è in gara al Rally Maya che, nel suggestivo scenario della penisola dello Yucátan,

Novantadue record di velocità tra automobili e moto, quarantadue vittorie in gare automobilistiche e ventitrè in gare motociclistiche, una creatura

© 2020-22 Sportmemory.it. Tutti i diritti riservati.

Web Design: maxxdesign visual communication