Michael Luca Pasqua sa di boxe e di vita, proprio come titola il bel libro di Bruno Panebarco che, con l’agilità di una penna capace di scrivere pagine che si lasciano divorare, ne racconta la storia.

Di boxe e di vita. Storia di un pugile italiano a New York mette in chiaro subito una cosa, al di là di ogni equivoco: la boxe è uno sport di riscatto e i più forti sono sempre quelli che hanno più fame.

Luca Bazooka lo sa bene.

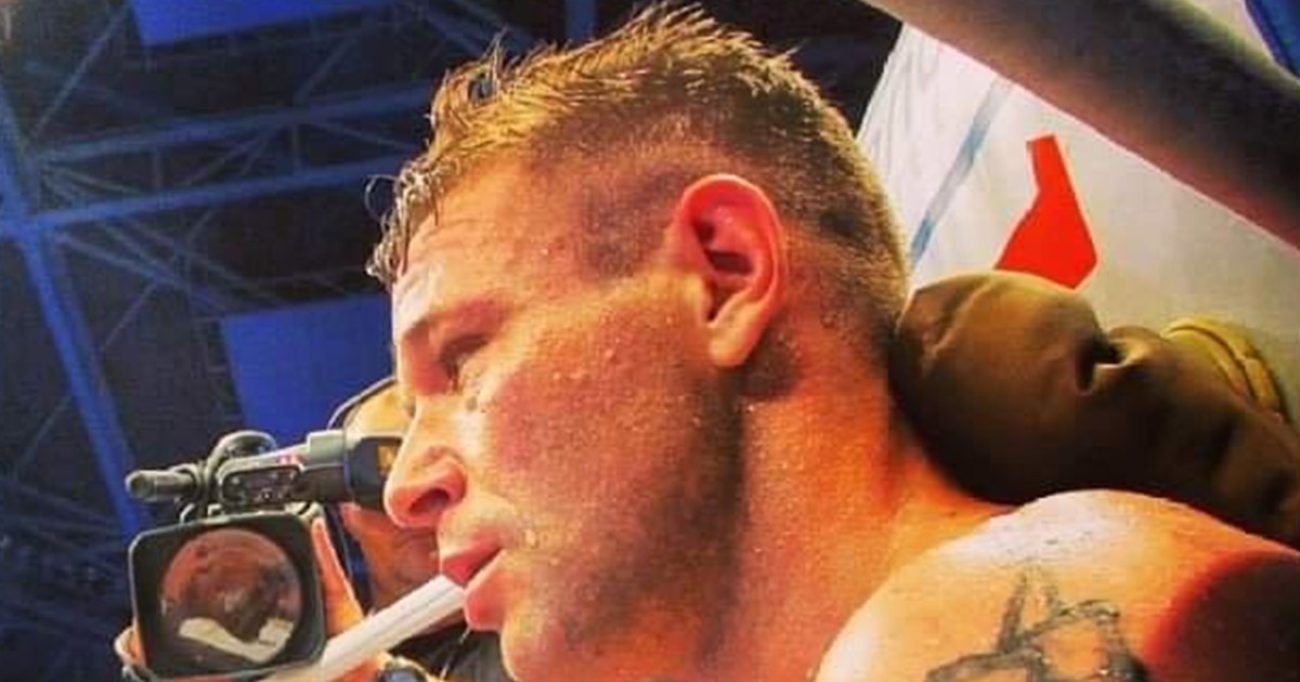

Michael Luca Pasqua inizia a tirare di boxe quando è poco più di un ragazzino, a 17 anni, e continuerà a farlo per 13 anni, combattendo da dilettante e da professionista su ring di tutto il mondo.

41 match da dilettante, di cui 26 vinti, 9 persi e 6 pareggiati.

24 match da professionista, 16 vinti di cui 10 per KO, 7 persi e uno pareggiato.

Tredici anni di vita importanti, tredici anni che ti mettono a nudo, ti fanno misurare con te stesso, ma soprattutto ti insegnano a misurare la distanza con gli altri e, spesso, a capire che le distanze sono finzioni sceniche, misure artefatte, casualità della vita che non puoi non provare a ribaltare.

Proprio come ha fatto Michael Luca Pasqua che sul ring si guadagna il nom de plume di Bazooka, un nome che lascia il segno quanto i pugni che sa tirare, e che nel 2009 si trasferisce a New York dove inizia a frequentare la Gleason’s Gym che non è una semplice palestra, ma il tempio del pugilato.

Da quando nel 1937 Peter Robert Gagliardi, italiano d’America che faceva il tassista, si cambia il nome in Bobby Gleason e apre la palestra nella prima sede al Bronx, alla Gleason’s sono infatti passati tutti, ma proprio tutti, i grandi nomi dell’arte nobile, da Jack La Motta a Muhammad Alì, da Roberto Duran a Myke Tyson.

Le pagine del libro ripercorrono la vita personale e la vita sportiva di Michael Luca Pasqua e scorrono veloci tra aneddoti, episodi, emozioni e voglia di futuro, quella che lui ha sempre avuto, che esplode quando diventa padre e che, una volta lasciata la boxe, intuendone il grande potenziale, lo porta a dedicarsi al crossfit.

Un libro che si lascia leggere, quindi, che ha il pregio di parlare di pugilato andando andare oltre il suo perimetro stretto e del quale, per gentile concessione dell’Editore, pubblichiamo un estratto.

Di boxe e di vita. Storia di un pugile italiano a New York

(Estratto. Capitolo 7)

Le preghiere dei miei genitori rimasero inascoltate.

Quello che avevo visto a New York in quella prima trasferta, la Gleason’s Gym e tutto il resto, non fecero che rafforzare il mio convincimento a fare il grande passo e trasferirmi là per un lungo periodo.

Appena ebbi sistemato alcuni documenti e sbrigato la maggior parte delle pratiche che riguardavano il trasferimento, chiesi altri sei mesi di aspettativa.

«Questa è l’ultima volta che puoi chiederla, Luca. Il lavoro è una cosa seria. Io ti capisco, comprendo il tuo entusiasmo per questa avventura, però devi fare una scelta.»

Bringhen non fece giri di parole in quell’occasione, ma, nonostante la sua apparente rudezza, mi fece capire che era dalla mia parte. Pareva avere anche lui una certa passione per lo sport che lo rendeva più disponibile a comprendere le mie emozioni e la mia passione.

Il sistema americano è molto complicato e rigido per ciò che riguarda l’accoglienza degli stranieri. Malgrado gli sforzi fatti da Armando durante il mio primo soggiorno per potermi assumere in maniera stabile nella sua carrozzeria, questa evenienza rimase una pia illusione.

Con una logica piuttosto contorta, ma semplicissima da spiegare, lo Stato americano è fortemente protezionista, in tema di occupazione, per ciò che riguarda i propri cittadini rispetto agli immigrati da altri paesi. In poche parole ti dice: cosa sai fare tu che un americano non potrebbe fare? Se non hai doti eccezionali non puoi avere un posto di lavoro che invece a lui spetta di diritto. Capita l’antifona, appena prima di partire per il secondo viaggio domandai e ottenni un prestito di 3.000 euro, per potermela cavare nei primi tempi. Un espediente fondamentale. Senza quelli non ti fanno manco entrare, negli States. Già dal primo viaggio ne avevo viste di scene all’aeroporto Newark di New York, di ragazzi italiani rispediti in patria con le lacrime agli occhi. Gente che aveva già trovato lavoro, nei ristoranti e nei bar gestiti dalla grande comunità italiana. Gli agenti addetti al controllo ci mettevano poco a capire che il soggiorno avrebbe superato i tre mesi, così ti chiedevano di controllare la carta di credito. Quando la somma depositata non raggiungeva i fatidici tremila dollari cominciava l’incubo della cacciata dal suolo statunitense. Belle merde.

Pur non potendo essere assunto, da Armando ci lavorai. Arrivavo dopo gli allenamenti alla Gleason’s Gym e lavavo le macchine in consegna ai clienti dopo la riparazione. In maniera certosina, dentro e fuori, ci tenevo che Armando non ricevesse reclami per un lavoro mal fatto.

Lì in officina c’erano un sacco di messicani impegnati nei lavori più disparati. Ce n’erano moltissimi in tutti gli States, tanto da superare i trenta milioni, ma quelli della comunità di Passaic erano un gruppo molto unito, cercavano di proteggersi uno con l’altro. Molti si interessavano di boxe. Uno di loro, molto giovane, si allenava in una palestra a poche centinaia di metri dal posto di lavoro. Era un amateur, un dilettante, ma non perdeva occasione per provocarmi. Il ragazzo cercava di farsi grande davanti ad Armando e ai suoi amici, e insisteva nel proporre di fare sparring con me.

«Dai italiano, facciamo un po’ di boxe! Non avrai mica paura?»

Cristo santo! Mi dava proprio sui nervi. Continuava a venirmi vicino, alzando la guardia, con i pugni in fuori, facendo cenno di avvicinarmi a lui.

Ma tu guarda ’sto coglione! C’era modo di fargli capire che non era proprio il caso? Ce n’era uno solo.

«Ok, amigo. Vuoi combattere? Bene, prendi i guantoni.»

Indossammo i guanti che entrambi avevamo nella borsa della palestra. Il tutto non durò più di venti secondi. Come ce l’ebbi alla portata gli sferrai un gancio in faccia così cattivo che lo mandai a sbattere contro una macchina parcheggiata in officina. Il ragazzo alzò subito le mani in segno di resa, scuotendo la testa, cercando di riprendersi dalla botta. Tutt’intorno, i suoi amici, i colleghi e persino Armando, ridevano come matti. I fischi e le urla saturarono l’edificio. Armando venne verso di me, dandomi una pacca sulla spalla.

«Hai picchiato troppo forte, ragazzo.»

«Già, ma diversamente non l’avrebbe mai fatta finita, Armando.» Sapevo benissimo come la pensavano in certi ambienti, tipo quello dei messicani. Fare boxe, per loro, equivale a essere un duro, un violento.

El niño mexicano voleva farsi bello alle mie spalle, alimentare il mito del boxeur cattivo, acquistare prestigio davanti agli occhi dei suoi amici, pensando che sarebbe stata un’impresa alla sua portata. L’unico modo per risolvere la questione era dargliele di santa ragione, come avevo fatto io. Era la stessa cosa che succedeva alla Gleason’s Gym la prima volta che entravi. Tutti i presenti ti guardavano con la faccia dura e gli occhi da tigre. Certi ti squadravano dalla testa ai piedi, per capire se eri uno della loro categoria, e quindi un potenziale sfidante. Anche lì, l’unico modo per mettere le cose in ordine era proprio la sfida. Salire sul ring e dimostrargli chi eri, solo quello ti avrebbe fatto guadagnare il rispetto di tutti.

(Di boxe e di vita. Storia di un pugile italiano a New York di Bruno Panebarco, Edizioni Tripla E, 188 pagine, 16 euro)